Università: riforma 3+2 e mercato del lavoro

![I dati OCSE (“Education at a Glance”, 2011), relativi alla quota di laureati nella popolazione italiana in età lavorativa, mettono bene in evidenza che l’Italia, rispetto ad altri Paesi con i quali solitamente avviene il confronto, sta appena recuperando sulla quota dei giovani che raggiungono un titolo di istruzione terziaria. L’Italia, con Luigi Berlinguer al Ministero della Pubblica Istruzione, è stata il primo Paese ad avviare, a partire dall’anno accademico 2000-2001, il “Bologna Process” (Dichiarazione del 19 giugno 1999) e […]](http://www.educationduepuntozero.it/wp-content/uploads/2012/02/gallina21_big-360x176.jpg)

A oltre un decennio dall’avvio del nuovo ordinamento degli studi universitari, possiamo individuare alcune tendenze del suo impatto sul mercato del lavoro. Ci aiuta il Rapporto della Fondazione Agnelli, “I nuovi laureati. La riforma del 3+2 alla prova del mercato del lavoro” (2012, Roma-Bari, Laterza), presentato a Roma nel gennaio scorso.

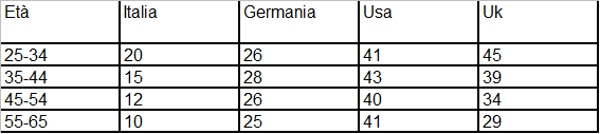

I dati OCSE (“Education at a Glance”, 2011), relativi alla quota di laureati nella popolazione italiana in età lavorativa, mettono bene in evidenza che l’Italia, rispetto ad altri Paesi con i quali solitamente avviene il confronto, sta appena recuperando sulla quota dei giovani che raggiungono un titolo di istruzione terziaria.

L’Italia, con Luigi Berlinguer al Ministero della Pubblica Istruzione, è stata il primo Paese ad avviare, a partire dall’anno accademico 2000-2001, il “Bologna Process” (Dichiarazione del 19 giugno 1999) e ha promosso la riforma dei percorsi universitari introducendo il cosiddetto 3+2 (laurea triennale/bachelor degree + laurea specialistica/master) cui possono seguire ulteriori percorsi quali il dottorato ecc. In questo modo, non solo si è operato per favorire la circolazione degli studenti in Europa e il riconoscimento dei titoli accademici, ma sono stati affrontati annosi problemi, pre-esistenti nel sistema italiano.

Nel 2000 solo il 9% della popolazione tra i 25-64 anni aveva un titolo universitario, circa il 50% degli immatricolati non sosteneva esami nel primo anno e entro il terzo anno abbandonava questo tipo di studi; la durata effettiva degli studi, per quanti conseguivano il titolo, era superiore alla durata legale, l’articolazione dei corsi di studio era poco flessibile, il sistema didattico appariva più teso alla trasmissione di saperi che allo sviluppo di competenze spendibili nel lavoro della società contemporanea.

Il Rapporto della Fondazione Agnelli, “I nuovi laureati”, presentato il 24 gennaio scorso, presenta una serie di informazioni che consentono di ricostruire i cambiamenti realizzati, e quelli non realizzati, nel Nostro paese, da due punti vista: quello dei percorsi di studio e quello del mondo del lavoro. Si tratta di elementi di conoscenza estremamente utili, perché l’emergenza rappresentata dalla disoccupazione/inoccupazione giovanile sarà il banco di prova della capacità, non solo del governo, di trovare risposte adeguate, ma anche il terreno su cui si dovranno misurare la cultura accademica, che ispira le posizioni politiche, e la responsabilità del mondo delle imprese.

Il Rapporto si apre con un “caveat”: a 12 anni dall’avvio del nuovo ordinamento degli studi universitari, è presto per valutarne gli effetti sul mercato del lavoro (i nuovi laureati si affacciano in questi ultimissimi anni sul mondo lavorativo ed è forse prematuro fare bilanci), ma è possibile individuare alcune tendenze e stabilire se e quanto un titolo di studio, conseguito dopo la riforma, abbia prodotto vantaggi.

La riforma puntava a realizzare due obiettivi: favorire la crescita economica promuovendo un maggiore investimento nel capitale umano e nella innovazione produttiva, e allargare la base sociale della popolazione laureata. Sul versante dell’università gli strumenti sono stati: la definizione di due livelli indipendenti di titoli di studio, l’introduzione dei crediti formativi e l’organizzazione dei piani di studio in classi omogenee, articolati in contenuti definiti per la metà dal Ministero e lasciati per il resto alla autonomia universitaria. Sul versante del mondo del lavoro non sembra possibile ricostruire le linee di una governance di questo processo, tanto che il rapporto ricostruisce quello che sta accedendo per settori, sulla base di evidenze emergenti, in modo non sempre omogeneo, nell’incontro, o nel mancato incontro, tra domanda e offerta di lavoro.

Risulta quindi relativamente facile affidare alla metafora “luci e ombre della riforma” la storia di quanto accade/è accaduto nell’università e limitare ad analisi “descrittive” la reazione del mondo del lavoro. Sicuramente, si è avviato il processo di allargamento della base sociale di quanti accedono e riescono a concludere un percorso di studi di terzo livello. Nel 2009, il 74% circa di laureati non aveva nessuno dei genitori con questo titolo di studio (questo dato positivo riguarda il percorso triennale, mentre quello specialistico mantiene il carattere di una persistente selezione sociale), la lunghezza del tempo necessario per conseguire il titolo si è ridotta ed è aumentata la quota degli immatricolati provenienti dagli istituti tecnici; per quanto riguarda le immatricolazioni, la distribuzione dei nuovi iscritti è omogenea tra le varie facoltà, salvo che per le facoltà umanistiche (lettere, filosofia e soprattutto psicologia, sempre in espansione), che registrano incrementi poco coerenti con l’andamento del mercato del lavoro.

I paragrafi dedicati alle modalità di attuazione della riforma, dentro la università, sviluppano un’analisi che, sintetizzata nel titolo “Distorsioni, omissioni opportunismi”, sollecita un’utile riflessione sui modi in cui l’accademia ha interpretato l’autonomia in termini, soprattutto, di autoreferenzialità, ma non consentono, al di là della giusta esigenza di attuare finalmente un sistema di valutazione, di leggere quanto è accaduto in questi dieci anni nell’università, in relazione all’attuazione di politiche di indiscriminata restrizione degli investimenti.

Resta in ombra il tema delle risorse per le politiche di diritto allo studio (borse di studio effettivamente consistenti, residenze universitari ecc.) che, nel sistema italiano, rappresentano la maggiore difficoltà in vista di garantire un’effettiva equità nelle opportunità formative, e anche un ostacolo alla realizzazione di interventi volti a consentire l’ingresso nelle facoltà “migliori” a chi ne avrebbe diritto.

Molto chiara invece è la presentazione del bivio di fronte al quale l’università, nel processo di riforma, ha operato le sue scelte: la laurea triennale poteva essere impostata in senso generalista, quasi a rafforzare e proseguire gli studi che hanno portato al diploma, poteva cioè essere lo sbocco di percorsi professionalizzanti, capaci di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro e/o una prosecuzione degli studi. Qui l’università non ha fatto una scelta chiara, anche per lo scarso o inesistente coinvolgimento di ordini professionali, Camere di commercio ecc. In ambito umanistico e socio-politico, si trovano laureati in percorsi triennali generalisti, socialmente appartenenti alla tipologia dei “primi laureati” del nucleo familiare e che, meno degli altri, accedono al percorso magistrale, anche se i loro titoli non appaiono particolarmente appetibili in relazione al mercato del lavoro, mentre la scarsa creazione di corsi professionalizzanti in campo ingegneristico ed economico, produce, proprio in questi settori, una propensione degli studenti a proseguire nel percorso successivo.

Il Rapporto si interroga sulle occasioni mancate e le motiva, anche, come difficoltà a interpretare, in termini di progettazione di corsi professionalizzanti, le esigenze del mercato del lavoro. Sicuramente, è aumentata l’occupazione dei laureati: questo è avvenuto anche in relazione ai cambiamenti del mercato del lavoro e delle disposizioni contrattuali, ma spesso questa occupazione è precaria e, soprattutto, il vantaggio salariale rispetto ai diplomati è inferiore a quello di cui godevano i laureati appartenenti a fasce di età più anziane.

Il mondo del lavoro interpreta con difficoltà, e forse non potrebbe essere altrimenti, la differenza tra laurea triennale e laurea specialistica, mentre elemento discriminante appare l’età (più giovane vs meno giovane) e, in alcuni casi, la propensione a formare il lavoratore sul posto di lavoro e la preoccupazione che il laureato con laurea specialistica, o peggio il dottore di ricerca, abbia pretese non rispondenti alla situazione delle imprese.

Sono le imprese che non hanno saputo cogliere le potenzialità della riforma, oppure i nuovi laureati non hanno le competenze “giuste”? Al di là di questa domanda, il mancato incontro tra università riformata e mondo del lavoro richiede comunque ulteriori approfondimenti, ai quali il Rapporto della Fondazione Agnelli offre interessanti spunti di riflessione e utili informazioni.

Il Rapporto conclude con alcune proposte, tutte al centro del dibattito attuale, su qualità della formazione universitaria e valore dei titoli. Queste proposte vengono sintetizzate in conclusione come contributi alle discussioni in corso. Se l’obiettivo è quello di portare al 40%, almeno la percentuale dei laureati sulla popolazione tra i 30-34 anni entro il 2020, si ipotizzano due soluzioni, diverse per livello di laurea.

Per i percorsi triennali, viene proposta un’ampia autonomia degli atenei nella scelta dei corsi di laurea e dei criteri di ammissione, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Miur; i finanziamenti per quote pro capite, dovrebbero essere differenziati per aree disciplinari.

Per i percorsi specialistici si ipotizza che, solo gli atenei accreditati, sulla base della qualità della ricerca, possano attivare, ricevendo il finanziamento dello Stato, corsi di laurea di secondo livello nelle diverse aree disciplinari, e si prevede il numero chiuso per l’ammissione degli studenti; su questo punto, si evoca come cruciale il potenziamento dei fondi per il diritto alla studio.

Vittoria Gallina